Il russamento cronico e una sensazione di stanchezza persistente al risveglio sono spesso sottovalutati o considerati semplici fastidi. Tuttavia, in molti casi possono essere i primi campanelli d’allarme di un disturbo più serio, noto come sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS). Questa condizione è caratterizzata da ripetute interruzioni della respirazione durante il sonno, che causano una riduzione dei livelli di ossigeno nel sangue e possono avere conseguenze significative sulla salute cardiovascolare e sulla qualità della vita.

Per affrontare il problema in modo efficace, è fondamentale ottenere una diagnosi precisa, che non solo confermi la presenza del disturbo, ma che ne individui anche le cause anatomiche; esami specifici, come la polisonnografia e la sleep endoscopy, sono strumenti essenziali in questo percorso diagnostico.

I sintomi da non sottovalutare

Riconoscere i sintomi delle apnee notturne è il primo passo per cercare un consulto medico. Il segnale più evidente è un russamento forte e irregolare, spesso interrotto da pause respiratorie che possono terminare con un forte ansimo o un suono simile a un soffocamento. A riferire questi episodi è quasi sempre il partner di letto. La persona che soffre del disturbo, invece, può lamentare una marcata sonnolenza diurna, mal di testa al mattino, difficoltà di concentrazione, irritabilità e la necessità di urinare frequentemente durante la notte. Questi sintomi sono il risultato diretto della frammentazione del sonno e della ridotta ossigenazione, che impediscono al corpo e alla mente di riposare adeguatamente.

La polisonnografia, l’esame più completo

L’esame di riferimento per la diagnosi delle apnee notturne è la polisonnografia. Si tratta di una registrazione completa di diversi parametri biologici durante un’intera notte di sonno, che si svolge solitamente presso un centro specializzato. Durante l’esame vengono monitorati l’attività cerebrale, i movimenti oculari, il tono muscolare, il flusso aereo, i movimenti del torace e dell’addome, la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue. L’analisi di tutti questi dati permette al medico di confermare la presenza delle apnee, di quantificarne il numero e la durata (definendo così la gravità del disturbo) e di valutarne l’impatto sulle diverse fasi del sonno e sull’organismo.

Il monitoraggio cardiorespiratorio a domicilio

Una versione più semplice e molto diffusa per una prima valutazione è il monitoraggio cardiorespiratorio notturno, noto anche come poligrafia. Questo esame può essere eseguito comodamente a casa del paziente: utilizzando un dispositivo portatile con sensori da applicare su torace, dita e naso, si registrano i parametri respiratori e cardiaci fondamentali, come il flusso d’aria, il russamento, i movimenti del torace, la saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca. Sebbene non registri l’attività cerebrale, questo test è spesso sufficiente per diagnosticare la sindrome delle apnee ostruttive del sonno in molti pazienti.

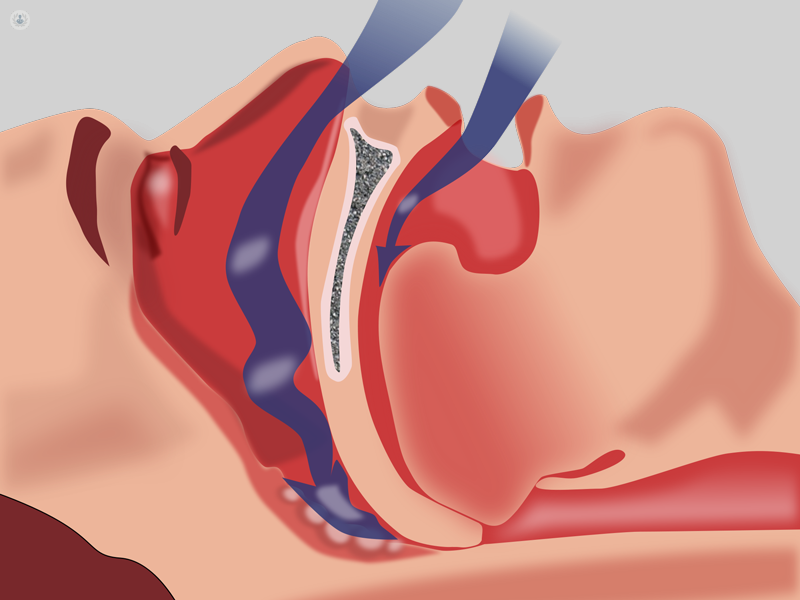

Individuare il punto esatto dell’ostruzione

Una volta che la diagnosi di OSAS è stata confermata, è importante capire dove si verifica l’ostruzione delle vie aeree. La causa può risiedere in un’ipertrofia delle tonsille o delle adenoidi, in un palato molle prolassato o in un collasso della base della lingua. Per identificare con precisione la sede del problema, lo specialista otorinolaringoiatra, dopo un’accurata visita, può raccomandare un esame chiamato “drug-induced sleep endoscopy”. Durante questa procedura, il paziente viene leggermente sedato per indurre uno stato di sonno, permettendo al medico di osservare direttamente, tramite un endoscopio flessibile, il comportamento delle vie aeree superiori e di individuare il punto o i punti esatti del collasso. Questa informazione è cruciale per pianificare un eventuale trattamento chirurgico mirato e personalizzato.